MAJENE- Polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat kian memanas. Hingga kini, beberapa bupati belum juga memberikan kepastian kapan pengukuhan dilakukan, bahkan terkesan menolak dengan berbagai alasan. Ada yang dengan alasan adanya “temuan Inspektorat tahun 2023”, dan bahkan mensyaratkan Kepala Desa memperoleh “surat bebas temuan” sebelum dikukuhkan. Jika kita cermati secara jernih, langkah Bupati ini bukan sekadar kebijakan administratif biasa. Ia telah masuk ke ranah pembangkangan hukum terhadap Pemerintah Pusat. Pasalnya, peraturan perundang-undangan dan instruksi Mendagri sudah sangat terang benderang tidak ada syarat tambahan apapun selain yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Surat Edaran Mendagri.

“Jika Kepala Daerah menolak pengukuhan dengan alasan diluar ketentuan hukum, maka apa yang dijalankannya bukanlah hukum, melainkan sekadar kehendak politik belaka. Lex iniusta non est lex – hukum yang tidak adil, bukanlah hukum”, tegas seorang pengamat hukum Andi Muhammad Rizky

Perubahan Undang-Undang Desa melalui Pasal 118E UU Nomor 3 Tahun 2024 secara tegas memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun. Meskipun awalnya menjadi perdebatan norma yang cukup Panjang di Mahkamah konstitusi, hal tersebut dapat dilihat dari putusan MK 92/2024 dan putusan MK 107/2024. Yang pada akhirnya Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/4179/SJ tertanggal 31 Juli. Surat ini mewajibkan pengukuhan dilakukan paling lambat minggu keempat Agustus 2025, dengan pengecualian hanya pada empat kondisi, berhenti tetap, penjabat kepala desa yang mengisi karena Kepala Desanya berhenti tetap, menolak perpanjangan, atau desa yang sudah melaksanakan Pilkades. Selain itu, Mendagri juga menegaskan bahwa terdapat mekanisme pemberhentian Kepala Desa jika terbukti melanggar larangan, yakni melalui teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Bahkan, bila berstatus terpidana (Inkracht), pemberhentian dilakukan otomatis telah memiliki mekanisme peraturan perundang-undangan sendiri.

Dengan begitu, alasan “temuan Inspektorat” tidak memiliki relevansi hukum dalam konteks pengukuhan. Temuan Inspektorat hanyalah rekomendasi administratif, bukan keputusan hukum final. Seperti ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam pengantar hukum administrasi Indonesia, pengawasan intern bersifat preventif dan korektif, namun “tidak pernah mengandung daya pembatalan, melainkan hanya daya rekomendatif”. Mengaminkan hal tersebut kemendagri akhirnya kembali mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Barat tertanggal 3 September 2025 dengan Nomor 100.3.3.6/4042/BPD yang isinya menegaskan surat mendagri sebelumnya pada tanggal 31 Juli agar kepala daerah segera melaksanakan pengukuhan kepada kepala Desa yang berakhir masa jabatannya November 2023, Desember 2023 dan januari 2024. Bukannya segera menindaklanjuti surat yang turun tertanggal 3 September tersebut malah sampai dengan detik ini belum ada tindak lanjut sama sekali akan berlabuh dimana persoalan ini.

Sebelum lanjut saya jelaskan dulu sekilas, bahwa Surat Edaran atau surat apapun yang sifatnya persuratan yang dikeluarkan oleh lembaga negara bukanlah sesuatu yang masuk dalam peraturan perundang-undangan dan hanya memuat pengaturan dan pemberitahuan tetang hal tertentu yang dianggap mendesak, sebagaimana dijelaskan dalam PermenpanRB No. 80 tahun 2012 atau yang lebih spesifik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 18 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas lingkup kemendagri bahwa SE merupakann naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Dalam pendekatan Prof. Bagir Manan sekalipun SE tidak masuk dalam suatu peraturan perundang-undangan (pseudowetgeving) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun dapat disebut sebagai sebuah Peraturan kebijikan (Beleids regel).

Lanjut, Langkah Bupati tersebut jelas masuk kategori maladministrasi berupa penundaan tidak patut. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan asas kepastian hukum, kecermatan dan tidak menyalagunahi kewenangan. Menunda pengukuhan di luar batas waktu yang ditentukan berarti melanggar asas-asas tersebut. Sehingga tindakan Bupati dapat dibaca sebagai bentuk pembangkangan terhadap Pemerintah Pusat. Melakukan pengukuhan diluar timeline kemendagri saja merupakan bentuk pelaggaran apalagi jika hal tersebut tidak ditindak lanjuti, membangkang sekaligus melanggar.

Perlu kita pahami bersama dalam kerangka NKRI, daerah memang diberi otonomi, tetapi otonomi itu tidak absolut. Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menegaskan: “Otonomi daerah adalah otonomi dalam bingkai negara kesatuan, bukan otonomi yang berdiri sendiri, apalagi otonomi yang membolehkan penyimpangan terhadap kebijakan nasional.”Dengan kata lain, dalil otonomi daerah tidak dapat dipakai Bupati untuk menolak perintah Mendagri.

Selain alasan otonomi, muncul pula dalih bahwa Bupati memiliki diskresi untuk menambahkan syarat demi kepentingan administrasi pemerintahan. Dalih ini menyesatkan. Diskresi diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat dapat menggunakan diskresi hanya dalam keadaan:

1. Aturan hukum tidak jelas atau tidak lengkap,

2. Terjadi stagnasi pemerintahan, atau

3. Untuk kepentingan umum yang lebih besar.

Namun, prinsip dasar diskresi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 24 UU 30/2014).

Dalam konteks ini, justru regulasi yang ada sudah jelas, UU Desa, Putusan MK dan pengarahan melalui SE Mendagri sudah mengatur syarat dan batas waktu pengukuhan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi diskresi. Menambahkan syarat baru berarti melanggar asas legalitas. Sebagaimana telah diingatkan oleh Prof. Maria Farida Indrati, “diskresi bukanlah lisensi untuk menyimpangi undang-undang, melainkan instrumen untuk mengisi kekosongan hukum.” Jika norma sudah ada atau lengkap, diskresi tidak sah digunakan.

Maka, alasan diskresi sama cacatnya dengan alasan otonomi. Ini bukan lagi diskresi ataupun otonomi, melainkan jika kita melihat ketentuan Pasal 30 UU AP merupakan bagian penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Konsekuensi hukum dari penolakan ini juga sangat jelas. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Mendagri dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Bupati, mulai dari teguran tertulis, penundaan evaluasi Ranperda, penundaan hak keuangan daerah, hingga pemberhentian sementara. Kepala Desa yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum menggugat ke PTUN berdasarkan Pasal 53 UU PTUN, atau melaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi. Persoalan ini pun akan menyeret Gubernur Sulawesi Barat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat di daerah. Surat Mendagri Nomor 100.3/4179/SJ dan Nomor 100.3.3.6/4042/BPD secara eksplisit mewajibkan Gubernur melakukan pembinaan, evaluasi, dan melaporkan hasilnya ke Mendagri. Jika Gubernur memilih diam karena pertimbangan politik (misalnya satu partai dengan kepala daerah yang belum melaksaakann pengukuhan), maka itu adalah bentuk pelanggaran kewajiban konstitusional. Yang seharusnya bagi saya Gubenur dapat menjadi penengah dan lebih dewasa dalam menyikapi persoalan ini.

Negara Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Politik

Kasus ini menjadi pengingat keras. Politik lokal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum nasional. Prof. Satjipto Rahardjo pernah menyampaikan bahwa“hukum hadir untuk melindungi rakyat, bukan untuk melindungi penguasa dari rakyat.” Jika pengukuhan Kepala Desa ditunda atau bahkan tidak dilaksanakan, maka rakyat desa yang menjadi korban pertama dari penyalahgunaan kekuasaan. Quod principi placuit legis habet vigorem. Bupati tersebut tidak boleh menjadikan hukum sebagai selera pribadi. Indonesia bukan kerajaan, hukumlah yang menjadi panglima, bukan kemauan penguasa.”

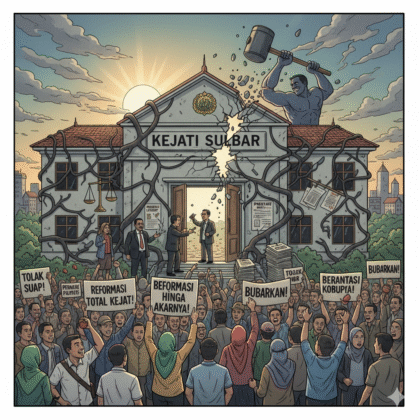

Jika negara membiarkan pembangkangan ini, yang dipertaruhkan bukan hanya hak Kepala Desa, tetapi juga wibawa Pemerintah Pusat. Karena itu, Mendagri harus segera bertindak, DPR RI Komisi II perlu memberi tekanan politik, dan Ombudsman wajib memeriksa dugaan maladministrasi. Polemik pengukuhan Kepala Desa di beberapa Daerah ini bukan lagi sekadar sengketa administratif, tetapi juga ujian apakah hukum benar-benar menjadi panglima, ataukah dibiarkan tunduk pada politik lokal. Jawabannya seharusnya jelas “Negara hukum tidak boleh tunduk pada politik.” Setia pada Demokrasi dan patuh pada Nomokrasi. Kepala Desa harus segera dikukuhkan sesuai amanat UU dan perintah Mendagri. Jika Bupati tetap membangkang, maka Mendagri berhak menggunakan kewenangannya, bahkan hingga menjatuhkan sanksi administratif.

Sehingga secara objektif dan lantang saya menyampaikan Surat Mendagri Nomor 100.3.3.6/4042/BPD bukan hanya instruksi melainkan sebuah sinyal sindiran agar Gubernur Sulbar segera melakukan pembinaan dan pegawasan kepada daerah untuk tidak membuat Gerakan tambahan dalam menjalankan proses pengukuhan perpanjangan kepala Desa dengan segera.

Komentar